К 120-летию со дня рождения выдающегося русского лингвиста Александра Александровича Реформатского (1900 — 1978)

О том, кто такой Реформатский, известно всем филологам без исключения. Это автор того самого сизого кирпича «Введение в языковедение», ночного кошмара первокурсников. Понять — нереально, вызубрить — невозможно. Но это только на первый взгляд.

На самом деле учебник «Введение в языкознание» идеален по структуре и ясности изложения материала. К тому же нельзя не согласиться с определением Леонида Петровича Крысина об этой книге как о «научном тексте с элементами научно-популярного изложения». Но речь сейчас пойдет не об учебнике, а как раз-таки о его создателе — Александре Александровиче Реформатском.

Выдающийся ученый, прекрасный педагог, автор многочисленных трудов по фонологии, транскрипции, графике и орфографии, морфологии, семиотике, структурной лингвистики, истории лингвистики. А еще энциклопедически образованный человек с широчайшим кругом интересов — от истории русской культуры, русского быта до охоты и шахмат, от музыки и стихосложения до теории машинного перевода. Но главное — ярчайшая личность, превосходный собеседник и рассказчик, а также …автор и персонаж самых забавных историй и анекдотов филологической Москвы XX века. Вспомним некоторые из них?

С моей легкой руки все мы имели прозвища. Общее для нас было: «Ушаковские мальчики» (Реформатский был учеником Д. Н. Ушакова — прим.), выдуманное какими-то зоилами, но нам это нравилось, и мы с гордостью носили эту кличку. [Вышло как в свое время ироническая кличка «могучая кучка»: не в насмешку, а во спасение.] А «внутри» были свои клички и прозвища. Сам Дмитрий Николаевич назывался Шер-Метр, причем обе половины сего наименования склонялись: Шер-Метр, Шера-Метра, Шеру-Метру и т. д., а ударение притом — наконечное. О самостоятельности обеих половин этого «шеронима» может свидетельствовать тот факт, что дочь моя Мария, будучи во младенчестве, называла Д. Н. — дедушка Шер.

С. И. Ожегов назывался — жидовин Ожеговер, с эпитетом «бабьскъ ходокъ» в свете его успехов в среде женского пола (по деловой линии Шер-Метр называл его Талейраном). Г. О. Винокур (имевший в более молодые годы сложносокращенное наименование ГригóсВин) назывался Цвяток, что шло и от его соответствующих качеств, и от реплики Достигаева в «Егоре Булычеве» на сообщение мадам Звонцовой прослушать анекдот: «Это такой цветок!» — «Хорош цвяток!» У А. М. Сухотина была кличка Феодал, в силу его дворянского воспитания и особых талантов и интересов, иногда возникало и «анларжисман» Феодал-Титькин через песенку: «Сухотин, Сухотин — пташечка…» посредством ступени «Сухотин, Сухотин, Сухотитечкин…», откуда: Сухотитькин и просто Титькин. Р. И. Аванесов прозывался Крупный, т. к. в одной ведомости на «литербеторное снабжение» (паек по литере Б) Р. И. был поименован: «крупный профессор». А. Б. Шапиро именовался Обраменько Борищ (где намек на «Синтаксис» педагога Абраменко, коего как автор учебника заменил А. Б.). При этом фамилия А. Б. склонялась по 1-му склонению: у Шапиры, к Шапире, с Шапирой… М. В. Сергиевский был возведен в шотландский ранг яко: мак-Сим, а я имел два наименования: бытовое — Шерелев и «парадное» — Александр, глаголемый Сукин (по имени одного персонажа «Гистории о Великом князе Московском» А. М. Курбского, о чем я писал «кандидатскую» работу Д. Н., оканчивая университет). (Александр Реформатский «Из «дебрей» памяти»//Новый мир. № 12, 2002).

Когда я впервые в 1934 году пробовал читать курс «Введение в языковедение» и доходил до основ грамматики, то невольно пытался построить эту лекцию так, как ее читал Д. Н., а у него это была одна из самых блестящих лекций, где все рассуждение строилось на «модельных» (и бессмысленных) словах: велый, веловатый, веленький, велить, отвеливать, вельнуть, велее и т. п., т. е. это была своего рода «глокая куздра» Л. В. Щербы. Пытался и я так читать, и… ничего не выходило! Странно, думал я, ведь у Д. Н.-то выходило, да еще как выходило! А у меня вот не выходит… Пришел поплакаться к Д. Н. Он выслушал и говорит: «А вы, Шерелев, бросьте и передумайте все по-своему, так будет лучше!» Я последовал его совету, и действительно, вышло гораздо лучше. Эту мудрость я запомнил на всю жизнь и всегда внушал это своим ученикам. <…>

О том, как надо читать лекции, Д. Н. мне рассказал одну поучительную историю. «Читал нам Фортунатов готский язык, как всегда, на широком фоне сравнительного языковедения и обязательно „по-своему“, а не по чему-то писаному. Одна из этих лекций была особенно памятна по новизне и своеобразности трактовки вопросов. Приходим в следующий четверг, Фортунатов говорит: „Все, что я изложил вам в прошлой лекции, — неверно. Я это понял за неделю. Прошу зачеркнуть вашу запись, а я изложу вам эти вопросы сегодня совсем иначе“. И прочитал совершенно иную лекцию. „Вот, если даже в пустяке ошибешься на лекции, обязательно надо об этом сказать студентам, чтобы они „зачеркнули““». (Александр Реформатский «Из «дебрей» памяти»//Новый мир. № 12, 2002).

В конце 30-х годов, когда я «несбриваемо» отрастил бороду, я часто менял ее фасон, то из-за дурех парикмахерш, то из дурацких собственных умозрений. Д. Н. этого не одобрял. В один ясный и очень морозный январский день сидел я у Д. Н., и мы чего-то редактировали. Звонок. Пришел Л. В. Щерба, замерзший и благожелательный. Ввели его в Шера-Метровую комнату и сразу к печке-голландке — спину греть. Стоит этот долговязый Дон Кихот Лев Владимирович и трется спиной об печку, а маленький изящный Ушаков против него в кресле, положив ножка на ножку. Они друг друга очень любили. Первый начал Щерба: «Что-то у вас, А. А., опять другая борода?» Д. Н. в ответ: «Вот именно на этом ему и надо остановиться. Как вы думаете, Л. В.?» Щерба велел мне стать в профиль и в фас, подробно осмотрел и предложил Ушакову: «Ну что ж, Д. Н., утвердим так?» Д. Н. еще раз обошел меня вокруг и только после этого заключил: «Быть по сему, Шерелев». Вот почему я с тех пор не считаю себя вправе менять фасон бороды. (Александр Реформатский «Из «дебрей» памяти»//Новый мир. № 12, 2002).

Кряжистый, с осанистой уже седевшей бородой, сугубо земной, нередко задорно смеющийся, с замечательной русской речью, не брезгующей и самыми что ни на есть забористыми площадными словцами, часто или обычно под хмельком, он меньше всего вязался с представлением об академической чинной благополучности… Они [молодые работники института] никак не могли взять в толк, зачем это он прилюдно матерится и объясняет по телефону какие-то потаенные, как им казалось, подробности своей жизни. <…>

На заседания к Зиндеру в его лабораторию из Москвы мы ездили часто вместе. Мне запомнился наш обед вдвоём в хорошем ленинградском ресторане. Реформатский заказывает водку. Я выбираю суп и предлагаю ему сделать тоже. — «Нет. Я себя ограничиваю». — Тот же ответ и на вопрос о втором. Ограничение весь обед для него свело к водке и какой-то скудной к ней закуске. Тогда же Александр Александрович рассказывал мне о начале своего дня. Ещё лёжа в постели, нужно иметь возможность протянуть руку к стоящему рядом стакану водки. Его осушишь — появляются силы для всего последующего. (Вяч. Вс. Иванов «Зарисовки к портрету А. А. Реформатского»).

Однажды весной в Институт русского языка пришел один молодой ученый, очень настойчивый, и обратился к А. А. Реформатскому с просьбой опубликовать свой научный трактат по топонимике. Реформатский долго пытался объяснить в вежливой форме несостоятельность данного научного труда. Но дотошный молодой человек не сдавался. Тогда Реформатский сказал: «А не пойти ли вам, батенька…!» Слышавшие это студенты заволновались, что же теперь будет: «Вы же его послали!» На что Реформатский ответил: «Заметьте — я ему только предложил…»» (Из анекдотов об А. А. Реформатском).

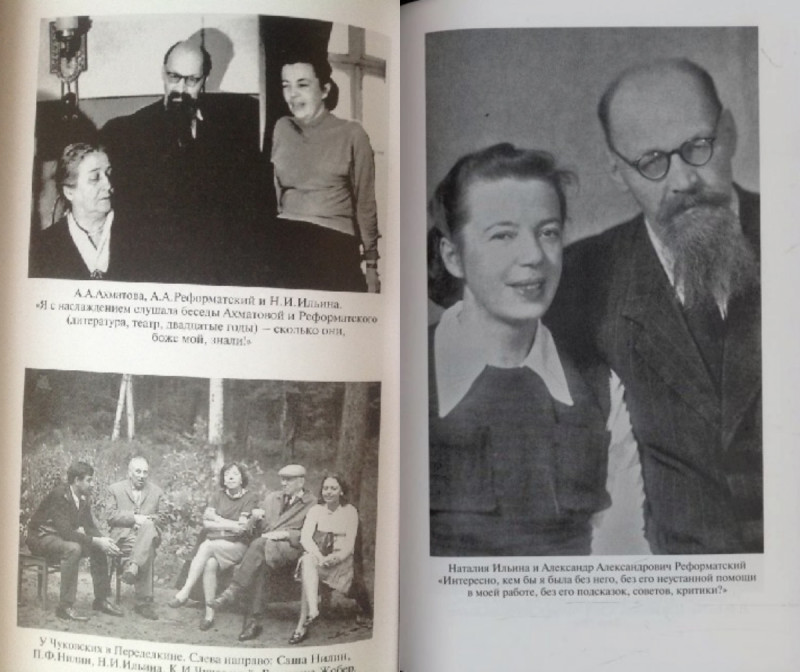

В первые годы нашего знакомства и, смею сказать, дружбы А.А. был уже пожилым человеком; хотя по возрасту он и годился мне в отцы (Маша, дочь А.А., немного меня моложе), он был вполне бодр и крепок. Он играл в теннис, охотился, не пропускал ни одного стоящего концерта в Консерватории, выписывал кучу газет, в том числе «64», потому что был любителем шахмат. Он знал и любил тогдашних молодых поэтов, выделяя Беллу Ахмадулину — для него Беллочку, чаровницу, соседку по даче в Красной Пахре. Он любил и знал русские церковные песнопения, которые в то время не исполнялись практически нигде. Оперу, а в особенности русскую оперную сцену, какой он ее застал в юности, он знал профессионально. (Р. М. Фрумкина «К 100-летию со дня рождения А. А. Реформатского»).

Часто писал А.А. шуточные тексты для друзей — прежде всего стихи, именовавшиеся, как правило, «не пур для дам», т.е. умеренно рискованные. Из прозы я помню уморительный текст в жанре заметок для дневника, описывающий его путешествие с Н. И. Ильиной (третьей женой) по российским весям. В разговорах с нами А.А. именовал Наталию Иосифовну «писательницей». В повествовании обыгрывалось то обстоятельство, что «писательница» выросла в эмиграции, в Харбине, и вернулась в Россию взрослым человеком, т.е. была якобы почти иностранкой. Например (цитирую по памяти): «Войдя в деревенский нужник, писательница долго искала ручку с надписью pull». (Р. М. Фрумкина «Мой учитель А. А. Реформатский»// Знание — сила, №7, 1987).

Кладу перед ним наши путевки в Малеевку, знаю: он будет их читать и перечитывать — правильно ли там даты указаны и все прочее; ждать, пока он это проверит, не собираюсь, иду к себе — и в спину мне раздается смех. Смех несколько деланный, смех мефистофельский. «Ну слава богу, наконец мне объяснили, кто я есть! Полюбуйся!» На путевке против фамилии «Реформатский» стояло: «муж писательницы». <…>

Когда он писал: «Жена моя шагала на выставку Шагала», или бормотал, как бы пробуя на ощупь такой диалог: «Есть, тесть, вино?» — «Естественно!» — это я понимала, это были словесные игры, языковые упражнения. Понятна мне была и склонность его к каламбуру. Каламбурный юмор всегда мне казался юмором уровня невысокого, и я рада была услышать однажды от А. Т. Твардовского такие слова: «Каламбур годится для домашнего употребления, для застолья, не больше!» Но то, что А. А. каламбуры любил, умел их придумывать, я же, фельетонист-профессионал, никаких способностей тут не проявляла — тоже понятно. Реформатский иначе слышал, иначе воспринимал слово… Стоило мне, с негодованием отозвавшись об одном человеке, добавить: «…а сам такой пост занимает!», как А. А. немедленно откликался: «Да, постылый тип!» Стоило одной его старой приятельнице, которую А. А. знал с детства и звал «Дуней», увлечься изучением новой китайской философии, как она получила прозвище «Маоцзедуня».

Цитата из дневника Реформатского: «Что ж такое ученики? За сорок лет я пришел к некоторым выводам. 1) Не бери на вакантное место блуждающего соискателя. 2) Повидайся и расспроси: у кого учился, что читал, о чем думает? И — чего хочет? 3) Выпей с ним водочки и проверь все. 4) И если все сойдется, бери его в ученики, а коли нет — гони в шею!» (Н. И. Ильина «Дороги и судьбы», 1985 и др.)

Oн любил женщин и был любим ими. Oн любил друзей и учеников (их были у него сотни), застолье и водку («Игорь, она же вкус-уусная!», сказал oн мне как-то, лукаво поглядывая на меня поверх рюмки, которую подносил к губам). Oн любил книги – Пушкин, Достоевский, Тургенев, Лесков, Тютчев, Пастернак; терпеть не мог Бунина и Льва Toлстoгo. Превыше всего ценил шутку, полагал, что нет ничего серьезнее хорошей шутки, и сам был мастером стихотворных шуток любого типа, которым безошибочный литературный вкус и любовь к языковому экспериментирoванию, к разниманию и переосмыслению слов придавали порою подлинный блеск. A.A. охотно и откровенно обсуждал темы, o которых, в соответствии с ходячей моралью, следует выражаться эвфемистически или вовсе молчать. В егo интересе к акту физической любви и к тому, что Бахтин называл «материально-телесным низом», было исключительно здоровое и радостное начало, нечто поистине возрожденческое. (И. А. Мельчук «Памяти Александра Александровича Рефoрматскoгo»)

Я – в командировке в Ленинграде (на какой-то конференции; года, разумеется, не помню), вместе с Александром Александровичем Реформатским, моим боссом (он заведовал нашим сектором) и старшим другом. Дирекция послала меня в командировку, чтобы я неотступно находился при нём: Реформатский выпивал, и очень энергично; я должен был всё время быть рядом для подстраховки – если надо, то помочь ему добраться до номера и до постели.

Но в этот день мы были свободны и решили погулять по кладбищу Александро-Невской лавры – по знаменитому Тихвинскому кладбищу, где хоронили выдающихся деятелей русской культуры и общественной жизни. Реформатский, великий знаток и любитель этой культуры во всех её разветвлениях, водил меня от одного памятника к другому и рассказывал об интимной жизни этих великих людей (кто был любовником/любовницей кого; кто, что и как любил выпить; кто, где и как охотился; кто и где воевал; и т. д. и т. п.). Было безумно интересно. И вдруг мы увидели воткнутый рядом с каким-то памятником знак-плакатик: «Загорать на могилах категорически воспрещается!» Мы оба покачали головами, ухмыльнулись и пошли дальше – но тут же увидели ещё один такой плакатик, а потом ещё и ещё. Тут Реформатский не выдержал и обратился к рабочему, расчищавшему дорожки между памятниками: «Послушай, братец, кому это приходит в голову загорать на могилах?» Рабочий взглянул на нас как на последних дебилов и пояснил: «Так это ж только так говорится – загорать!» (Примечание для родившихся после совка: обычные люди жили в коммунальных квартирах – целая семья в одной комнате; гостиниц и персональных автомобилей практически не было; вот и выкручивались пары, кто во что горазд…) (И. А. Мельчук «Я в Институте языкознания АН СССР»).

Я ученица Реформатского и Сидорова (Владимир Николаевич Сидоров — советский лингвист, один из основателей Московской фонологической школы — прим.). От них я получила представления не только о ценностях лингвистики, но и о ценностях жизни, что более важно. Это была очень мощная среда. Традиционная русская профессура, которая сохранила очень многое: систему ценностей, демократизм, принципиальное отсутствие всякого высокомерия. Если вы хотели потерять уважение этих людей навсегда, вы должны были показать высокомерие по отношению к кому-то третьему. Это позор, который вам бы никогда не простили. <…>

Сегодня это кажется странным, но люди вроде Реформатского и Сидорова были очень доступны. Неважно, какие у них были академические титулы и заслуги перед отечеством, — они были принципиально доступны, это была аристократическая демократичность. Я думаю, что они бы себя перестали уважать, если бы хоть в какой-нибудь степени заняли позицию пребывания на более высокой социальной ступеньке. (Ревекка Фрумкина: «Просветительская установка исключает взгляд свысока» // «Арзамас», 24 июня 2019).

Пост написан для задания №9 блогерского марафона

Вот такие филологические мифы, истории и легенды.

И еще это, конечно, #блогерскаяосень

Learnoff в: Одноклассниках, ВКонтакте, Instagram, Telegram, ЯндексДзен, Наш сайт

Лингвистика

помню-помню этот крипич! как его забыть-то?! 🙂

спасибо за материал, вспомнила — и улыбнулась!