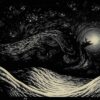

Уже сумерки, как дожди.

Мокрый Павловск, осенний Павловск

облетает, слетает, дрожит,

как свеча оплывает.

О август,

схоронишь ли меня, как трава

сохраняет опавшие листья,

или мягкая лисья тропа

приведет меня снова в столицу?

В этой осени желчь фонарей,

и плывут, окунаясь, плафоны,

так явись, моя смерть, в октябре

на размытых, как лица, платформах,

а не здесь, где деревья ― цари,

где царит умирание прели,

где последняя птица парит

и сползает, как лист, по ступеням,

и ложится полуночный свет

там, где дуб, как неузнанный сверстник,

каждой веткою бьется вослед,

оставаясь, как прежде, в бессмертье.

Здесь я царствую, здесь я один,

посему ― разыгравшийся в лицах ―

распускаю себя, как дожди,

и к земле прижимаюсь, как листья,

и дворцовая ночь среди гнезд

расточает медлительный август

бесконечным падением звезд

на открытый и сумрачный Павловск.

Мокрый Павловск, осенний Павловск

облетает, слетает, дрожит,

как свеча оплывает.

О август,

схоронишь ли меня, как трава

сохраняет опавшие листья,

или мягкая лисья тропа

приведет меня снова в столицу?

В этой осени желчь фонарей,

и плывут, окунаясь, плафоны,

так явись, моя смерть, в октябре

на размытых, как лица, платформах,

а не здесь, где деревья ― цари,

где царит умирание прели,

где последняя птица парит

и сползает, как лист, по ступеням,

и ложится полуночный свет

там, где дуб, как неузнанный сверстник,

каждой веткою бьется вослед,

оставаясь, как прежде, в бессмертье.

Здесь я царствую, здесь я один,

посему ― разыгравшийся в лицах ―

распускаю себя, как дожди,

и к земле прижимаюсь, как листья,

и дворцовая ночь среди гнезд

расточает медлительный август

бесконечным падением звезд

на открытый и сумрачный Павловск.