К 100-летию со дня рождения Юрия Левитанского

Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино!

Кем написан был сценарий? Что за странный фантазер

этот равно гениальный и безумный режиссер?

Как свободно он монтирует различные куски

ликованья и отчаянья, веселья и тоски!

(«Кинематограф»)

Широкую известность Юрию Левитанскому принес сборник стихов «Земное небо» (1963), который был уже девятым по счету в библиографии автора. А сборник «Кинематограф» (1970) окончательно утвердил за ним статус серьезного и оригинального поэта; многие исследователи и сегодня считают его одной из лучших русских поэтических книг ХХ века.

Но всесоюзная слава пришла к Юрию Левитанскому только после выхода на экраны в 1979 году фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Львиная ее доля досталась, конечно, исполнителям главных ролей, «Диалог у новогодней елки» прибавил популярности Сергею Никитину, но… многие запомнили и автора стихотворения, положенного в основу песни.

И если вы спросите сейчас о поэзии Левитанского любого поклонника хорошей литературы — большинство вспомнит именно «Елку».

Диалог у новогодней елки

— Что происходит на свете? — А просто зима.

— Просто зима, полагаете вы? — Полагаю.

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю

в ваши уснувшие ранней порою дома.

— Что же за всем этим будет? — А будет январь.

— Будет январь, вы считаете? — Да, я считаю.

Я ведь давно эту белую книгу читаю,

этот, с картинками вьюги, старинный букварь.

— Чем же все это окончится? — Будет апрель.

— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.

Я уже слышал, и слух этот мною проверен,

будто бы в роще сегодня звенела свирель.

— Что же из этого следует? — Следует жить,

шить сарафаны и легкие платья из ситца.

— Вы полагаете, все это будет носиться?

— Я полагаю, что все это следует шить.

— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,

недолговечны ее кабала и опала.

— Так разрешите же в честь новогоднего бала

руку на танец, сударыня, вам предложить!

— Месяц — серебряный шар со свечою внутри,

и карнавальные маски — по кругу, по кругу!

— Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,

и — раз-два-три,

раз-два-три,

раз-два-три,

раз-два-три!..

Леонид Гомберг, писатель, журналист, автор книги «Война и Мир Юрия Левитанского»:

«… Тонкий, ироничный, занудный, часто парадоксальный, случалось, излишне горячий, иногда весьма убедительный… Любил выпить, особенно в прежние годы. Его ближайшим товарищем по цеху был Давид Самойлов, которого он ценил безмерно, искренне любил и переживал его отсутствие в последние годы жизни. Среди почитаемых поэтов, своих современников, кроме Самойлова, он всегда называл Арсения Тарковского и Владимира Соколова. А вообще жизнь Юрия Давидовича была такой же тяжкой, как и творческая. Ну что там скажешь, „поздний поэт“»…

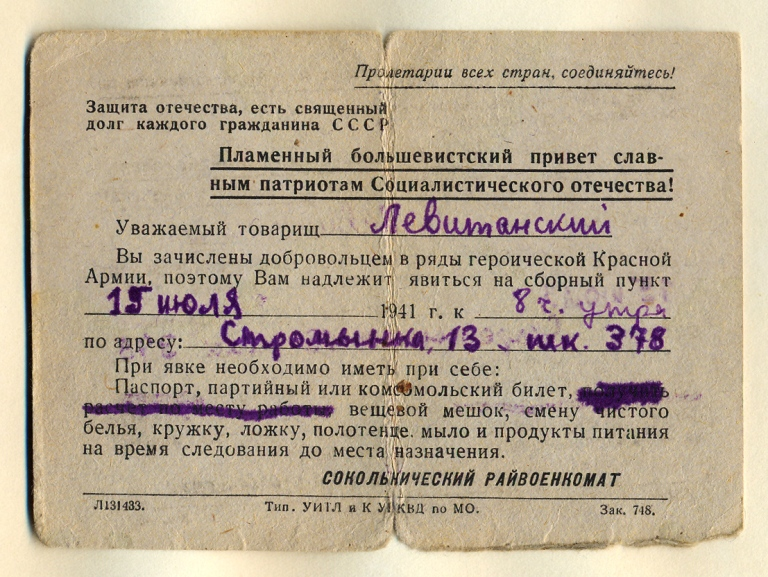

С началом Великой Отечественной войны поэт со второго курса Московского института философии, литературы и истории добровольцем ушел на фронт. Начал активно печататься в 1943 году во фронтовых газетах. После капитуляции Германии Левитанский участвовал в боевых действиях в Маньчжурии.

Имел многочисленные награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над Японией», две монгольских медали. Демобилизовался только в 1947 году.

Но война не стала ведущей темой его поэзии, в отличие от творчества других поэтов-фронтовиков…

Валерия Новодворская о Юрии Левитанском:

Он был мудрым и усталым с младых ногтей. В бригантины не верил, но боцманом служил, фигурально выражаясь. Он спокойно и со вкусом жил до 74 лет. Как Сократ. И вопросов у него было больше, чем ответов. Меньше всего он походил на поэта-фронтовика. Он был очень нестроевым, Юрий Давидович Левитанский.

Ну что с того, что я там был…

Ну что с того, что я там был.

Я был давно. Я все забыл.

Не помню дней. Не помню дат.

Ни тех форсированных рек.

(Я неопознанный солдат.

Я рядовой. Я имярек.

Я меткой пули недолет.

Я лед кровавый в январе.

Я прочно впаян в этот лед —

я в нем, как мушка в янтаре.)

Но что с того, что я там был.

Я все избыл. Я все забыл.

Не помню дат. Не помню дней.

Названий вспомнить не могу.

(Я топот загнанных коней.

Я хриплый окрик на бегу.

Я миг непрожитого дня.

Я бой на дальнем рубеже.

Я пламя Вечного огня

и пламя гильзы в блиндаже.)

Но что с того, что я там был,

в том грозном быть или не быть.

Я это все почти забыл.

Я это все хочу забыть.

Я не участвую в войне —

она участвует во мне.

И отблеск Вечного огня

дрожит на скулах у меня.

(Уже меня не исключить

из этих лет, из той войны.

Уже меня не излечить

от той зимы, от тех снегов.

И с той землей, и с той зимой

уже меня не разлучить,

до тех снегов, где вам уже

моих следов не различить.)

Но что с того, что я там был!..

Леонид Гомберг, писатель, журналист, автор книги «Война и Мир Юрия Левитанского»:

«Личная жизнь Левитанского не была простой. Его первую жену звали Марина, я с ней не был знаком, знаю только, что она работала на радио. В былые годы сам не раз слышал: „режиссер Марина Левитанская“. Юрий Давидович никогда со мной о ней не говорил. Когда мы познакомились, он был женат во второй раз.

Как бы там ни было, вторая жена, Валентина, стала матерью его дочерей Кати, Ани и Оли, которых он любил безумно. Свой уход из семьи он воспринимал как предательство, как страшный грех, все время старался хоть как-то загладить его. Я бы сказал „замолить“, если бы он был верующим и умел молиться.

Со своей третьей женой Ириной Машковской он познакомился, что называется, на склоне лет: ей было 19, ему 63 года. Эта колоссальная разница в возрасте, раскинувшаяся на три поколения, до сих пор будоражит воображение разных досужих писак. Я полагаю, что последнее десятилетие жизни Левитанского было самым счастливым в его жизни, хотя семейные огорчения, конечно, случались. Сегодня Ирина — самый верный хранитель памяти Левитанского: ее стараниями вышли уже несколько посмертных изданий поэта».

Ирина Машковская, вдова поэта:

«Для меня определение любви — это вот такая нежность, от которой дышать нельзя. Когда уезжала из Дубулты, шел дождь, он был в синей куртке с капюшоном, скинул капюшон, а под ним этот седой ежик, и я его погладила по голове, и он заплакал. Это меня потрясло, потому что его это потрясло. Знаменитый человек, тысячи знакомств, и, несмотря на всю внешнюю плейбоистость… Такое чувство, как к ребенку. И до конца он вызывал во мне вот эту невозможную, щемящую нежность».

Каждый выбирает для себя…

Каждый выбирает для себя

женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку —

каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе

слово для любви и для молитвы.

Шпагу для дуэли, меч для битвы

каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе.

Щит и латы, посох и заплаты,

меру окончательной расплаты

каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя.

Выбираю тоже — как умею.

Ни к кому претензий не имею.

Каждый выбирает для себя.

Писатель и публицист Юрий Болдырев (из предисловия «Дар поэта» в книге Ю. Д. Левитанского «Избранное», 1982):

«У Левитанского не прямолинейное логическое развитие темы, а нарастание, кружение, переплетение мотивов, их медленное затухание и появление вновь на следующем музыкальном витке, вопросы, перерастающие в ответы, и ответы, рождающие новые вопросы, сочетание стиха свободного и традиционно закованного в привычную броню классической формы, высокого артистизма выражения и едва ли не детской непосредственности чувства и мысли, тихой вдумчивой созерцательности и стремительной действенности, смешение действительности и снов, создающее иную, странную реальность…».

Всего и надо, что вглядеться…

Всего и надо, что вглядеться, — боже мой,

всего и дела, что внимательно вглядеться, —

и не уйдешь, и никуда уже не деться

от этих глаз, от их внезапной глубины.

Всего и надо, что вчитаться, — боже мой,

всего и дела, что помедлить над строкою —

не пролистнуть нетерпеливою рукою,

а задержаться, прочитать и перечесть.

Мне жаль не узнанной до времени строки.

И всё ж строка — она со временем прочтется,

и перечтется много раз и ей зачтется,

и всё, что было в ней, останется при ней.

Но вот глаза — они уходят навсегда,

как некий мир, который так и не открыли,

как некий Рим, который так и не отрыли,

и не отрыть уже, и в этом вся печаль.

Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас,

за то, что суетно так жили, так спешили,

что и не знаете, чего себя лишили,

и не узнаете, и в этом вся печаль.

А впрочем, я вам не судья. Я жил как все.

Вначале слово безраздельно мной владело.

А дело было после, после было дело,

и в этом дело всё, и в этом вся печаль.

Мне тем и горек мой сегодняшний удел –

покуда мнил себя судьей, в пророки метил,

каких сокровищ под ногами не заметил,

каких созвездий в небесах не разглядел!

Поэт и литературовед Виктор Куллэ (Поэт личного стыда: Юрий Левитанский // Новый мир, 2001, №11):

«До последних дней поэт лелеял замысел “Книги о русском ритме”, симметричной “Книге о русской рифме” Давида Самойлова. Русский стихотворный размер, божество ритма представлялось для него гораздо более важным, заслуживающим более пристального изучения, нежели рифма, — мысль, высказанная им еще в 1976 году, в статье “Четырехстопный ямб мне надоел…”.

Похоже, Левитанский раньше иных нащупал какой-то важный путь обновления отечественной поэзии второй половины XX века. Ныне представители совершенно различных поэтик — от Олеси Николаевой и Николая Кононова до Парщикова со товарищи — так или иначе эксплуатируют его ритмический опыт, пользуются его изощренными и одновременно какими-то “разболтанными” ритмами. Последние, правда, могут утверждать, что взяли эту ритмику из поэзии битников, вообще из новейшей американской поэзии, но в русской поэзии, в русской просодии ее укоренил именно — и едва ли не единственно — Левитанский. Замечательно, что в начале 60-х годов юный Бродский занимался приблизительно теми же ритмическими экспериментами. Потом он, вероятно, почувствовал, что это “не его” — и вернулся к более классическому стихосложению».

О свободном стихе

— Что? — говорят. — Свободный стих?

Да он традиции не верен!

Свободный стих неправомерен!

Свободный стих — негодный стих!

Его, по сути говоря,

эстеты выдумали, снобы,

лишив метрической основы,

о рифме уж не говоря!..

Но право же, не в этом суть,

и спорить о свободе метра —

как спорить о свободе ветра,

решая, как он должен дуть.

Все это праздные слова.

Вам их диктует самомненье.

Как можно ставить под сомненье

его исконные права!

Нет, ветер, дождь или трава

свободны по своей природе —

а стих,

он тоже в этом роде,

его природа такова.

И как ни требовал бы стих

к себе вниманья и заботы —

все дело в степени свободы,

которой в нем поэт достиг.

Вот Пушкина свободный стих.

Он угрожающе свободен.

Он оттого и неугоден

царям и раздражает их.

Но вы смотрите, как он жжет

сердца глаголами своими!

А как свободно правит ими!

И не лукавит! И не лжет!

О, только б не попутал бес,

и стих по форме и по мысли

свободным был бы

в этом смысле,

а там — хоть в рифму, или без!

В заметках на смерть Юрия Левитанского поэтесса Олеся Александровна Николаева написала:

«Я была еще ребенком. Он дружил с моими родителями, и я помню, как он пришел со своей первой женой Мариной на день рождения к моей матери. Маме тогда исполнилось 37 лет. Мама высоко ценила его, и папа очень уважал. И мне он очень понравился — красивый такой, обаятельный: я воочию видела, что это — поэт. <…>

Долгое время мы жили с Юрием Давыдовичем в одном подъезде, и виделись почти ежедневно. Это был такой период жизни, когда он то и дело к нам заходил — то на минутку, то на целый вечер. Мне казалось, ему было у нас вольно и хорошо: двери у нас всегда открыты, веселье, полно гостей; я сидела дома, потому что никуда не могла выйти — дети были маленькие, оставить их было не с кем. Поэтому друзья приходили к нам, и мы с мужем оказывались в центре событий. <…>

В нем была драгоценная любовь к скорбям — amor fati, — которая достается поэтам как крест и как дар. Плакальщик и печальник, наш вечный Пьеро, белая ворона среди здравомыслящих и комильфотных московских поэтов…».

А что же будет дальше, что же дальше?…

А что же будет дальше, что же дальше?

Уже за той чертой, за тем порогом?

А дальше будет фабула иная

и новым завершится эпилогом.

И, не чураясь фабулы вчерашней,

пока другая наново творится,

неповторимость этого мгновенья

в каком-то новом лике отразится.

И станет совершенно очевидным,

пока торится новая дорога,

что в эпилоге были зерна

и нового начала и пролога.

И снова будет дождь бродить по саду,

и будет пахнуть сад светло и важно.

А будет это с нами иль не с нами —

по существу, не так уж это важно.

И кто-то вскрикнет: — Нет, не уезжайте!

Я пропаду, пущусь за вами следом!..

А будет это с нами иль с другими —

в конечном счете, суть уже не в этом.

И кто-то от обиды задохнется,

и кто-то от восторга онемеет…

А будет это с нами или с кем-то —

в конце концов, значенья не имеет.

Юрий Давидович Левитанский скончался 25 января 1996 года от сердечного приступа в мэрии Москвы во время «круглого стола» творческой интеллигенции. Он говорил о чеченской войне, дважды брал слово, горячился, нервничал, несколько раз высказывался с места… Вызвали скорую. Спасти не успели…

И покуда последний рожок надо мной не пропел,

и покуда последняя

длится осада —

все мне чудится, будто бы вновь

шелестит надо мною листва

Гефсиманского сада,

Эдемского сада,

того незабвенного сада.

(«Эволюция»)

В день, когда в Москве хоронили Юрия Левитанского, в Нью-Йорке умер Иосиф Бродский.

#остаёмсязимовать

Learnoff в: Одноклассниках, ВКонтакте, Instagram, Telegram, ЯндексДзен

Спасибо!

Как-то не задумывалась над сопоставлением дат ухода Левитанского и Бродского, но символичность налицо